Transición demográfica: profundo cambio social en Colombia en solo 70 Años

Cambio Social

Autor: Rafael Echeverri Perico

La transición demográfica en Colombia ha desencadenado una transformación profunda en la estructura de la población: la reducción de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida han llevado a un rápido envejecimiento de la población cambiando la conformación de las familias, las dinámicas educativas, el mercado laboral e incluso algunos roles de género. Este proceso, que ha ocurrido en tan solo unas décadas, presenta desafíos significativos para la planificación estratégica del desarrollo económico sostenible y el bienestar de todas las generaciones. La independencia económica y la redefinición de roles tradicionales han sido algunos de los cambios más notables en esta nueva realidad social.

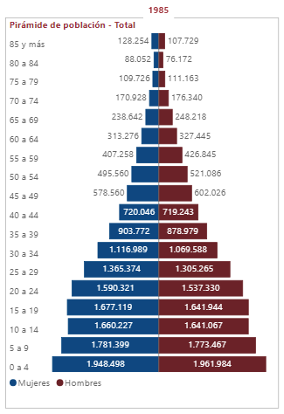

Las pirámides de población de 1985, 2024 y 2035, elaboradas por DATAUM (www.dataum.com.co) a partir de datos del DANE, revelan una transformación demográfica profunda en Colombia. La reducción en la población infantil y el aumento en la esperanza de vida reflejan un proceso de envejecimiento que está ocurriendo a un ritmo acelerado. Este envejecimiento poblacional, combinado con la eventual disminución de la población en edad de trabajar, subraya la importancia de planificar estratégicamente para asegurar un desarrollo económico sostenible y el bienestar de todas las generaciones.

Tomado de www.dataum.com.co

La evolución de la población de Colombia entre 1985 y 2035 muestra cambios significativos que reflejan profundas transformaciones demográficas en el país. Las tres pirámides presentadas, correspondientes a los años 1985, 2024 y 2035, permiten observar con claridad estos cambios, especialmente en términos de envejecimiento de la población, aumento en la esperanza de vida y reducción de la población infantil.

En 1985, la estructura poblacional de Colombia tiene la clásica forma de pirámide con una base ancha, característica de una población joven. Las cohortes más jóvenes, particularmente los grupos de edad de 0-4, 5-9 y 10-14 años, representan la mayor proporción de la población. En contraste, las cohortes de edad más avanzada, como los mayores de 60 años, son relativamente pequeñas, indicando una menor esperanza de vida y una alta tasa de natalidad. Este perfil demográfico sugiere una población en crecimiento rápido, impulsada por altas tasas de natalidad y una estructura de edad predominantemente joven.

Para el año 2024 (actual), la pirámide de población colombiana presenta una forma más cilíndrica, evidenciando un envejecimiento notable de la población. La base de la pirámide se estrecha, lo que indica una disminución en las tasas de natalidad. Al mismo tiempo, se observa un incremento en las cohortes de edad media y mayor. Por ejemplo, los grupos de edad entre 30 y 64 años se expanden significativamente, reflejando el efecto de las políticas de salud y mejoras en la calidad de vida que han llevado a un aumento en la esperanza de vida de las y los colombianos. Este cambio hacia una población más envejecida es un claro indicio de una transición demográfica en curso.

La proyección para 2035 muestra una pirámide de población con una base aún más estrecha y una parte superior más ancha, acentuando el envejecimiento de la población. Las cohortes de edad más avanzada, especialmente los grupos de 70 años y más, aumentan considerablemente en tamaño. Esto no solo indica un aumento en la esperanza de vida, sino también una creciente proporción de personas mayores en la población total. La reducción continua en el tamaño de las cohortes infantiles y juveniles (0-14 años) resalta una tendencia persistente hacia menores tasas de natalidad.

El análisis de estas pirámides poblacionales también permite reflexionar sobre el fenómeno del bono demográfico. Entre 1985 y 2024, Colombia ha experimentado un incremento en la población en edad de trabajar (15-64 años), lo cual ha sido favorable para el crecimiento económico, ya que una mayor proporción de la población se encuentra en una etapa productiva. Este bono demográfico ha permitido que la fuerza laboral del país crezca, contribuyendo al desarrollo económico y al aumento de la productividad. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia 2035, la proporción de la población en edad de trabajar comenzará a disminuir, lo que plantea un desafío significativo para el futuro económico del país.

La velocidad del cambio demográfico en Colombia es notable. En tan solo cinco décadas, la estructura de la población ha pasado de ser predominantemente joven a mostrar signos claros de envejecimiento. Este rápido cambio requiere una adaptación significativa en las políticas públicas, especialmente en áreas como la salud, la seguridad social y el mercado laboral. La creciente proporción de personas mayores demandará más servicios de salud y sistemas de pensiones robustos, mientras que la disminución de la población joven puede impactar negativamente la demanda educativa, la oferta de trabajo y la dinámica económica.

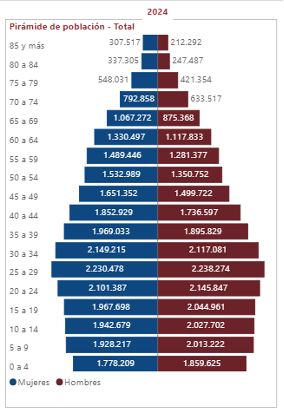

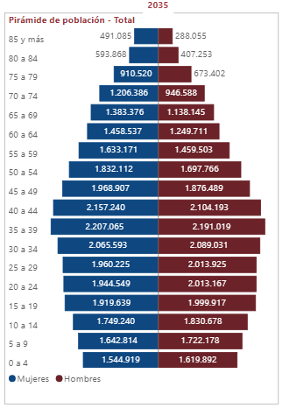

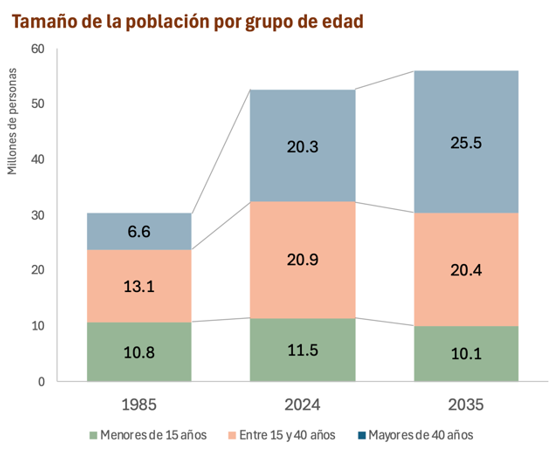

La gráfica siguiente muestra la magnitud del cambio entre 1985, 2024 y 2035. Esta permite observar cómo han cambiado las proporciones de las diferentes cohortes de edad y su tamaño en términos absolutos a lo largo del tiempo.

Elaboración propia a partir de datos de www.dataum.com.co

En 1985, la población menor de 15 años constituía el 35% del total, con 10.8 millones de personas; la población entre 15 y 40 años representaba el 43%, con 13.1 millones; mientras que los mayores de 40 años constituían solo el 22%, con 6.6 millones de personas. Esta estructura poblacional refleja una sociedad joven, con una base amplia de menores de 15 años y una menor proporción de personas mayores.

Para el año 2024, se observa un cambio significativo en la distribución etaria: la proporción de menores de 15 años disminuye al 22%, con 11.5 millones de personas; la población entre 15 y 40 años representa ahora el 40%, con 20.9 millones de personas; mientras que los mayores de 40 años aumentan su proporción al 38%, con 20.3 millones de personas. Este cambio refleja el proceso de envejecimiento de la población, con un aumento en la proporción de personas mayores y una reducción en la proporción de jóvenes.

La proyección para el año 2035 muestra una continuación de esta tendencia: la proporción de menores de 15 años sigue disminuyendo, alcanzando el 18%, con 10.1 millones de personas. La población entre 15 y 40 años representa el 36%, con 20.4 millones de personas, mientras que la proporción de mayores de 40 años sigue aumentando, alcanzando el 46%, con 25.5 millones de personas. Este cambio indica un envejecimiento aún más pronunciado de la población, con una mayor proporción de personas mayores y una reducción continua de la población joven.

En términos absolutos (gráfica siguiente), el tamaño total de la población también muestra un crecimiento significativo. En 1985, la población total era de aproximadamente 30.5 millones de personas. Para 2024, se proyecta un aumento a aproximadamente 52.7 millones, y para 2035, la población total alcanzaría los 56 millones de personas.

Elaboración propia a partir de datos de www.dataum.com.co

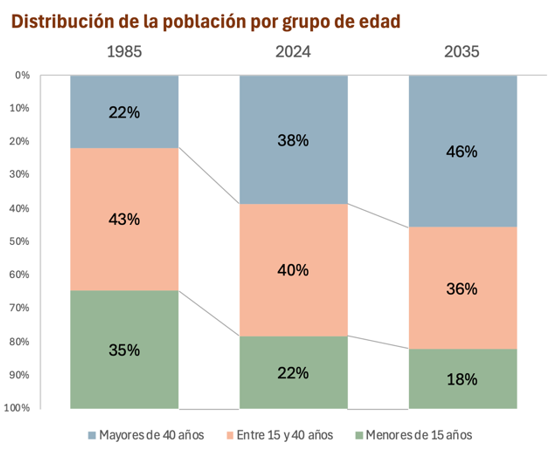

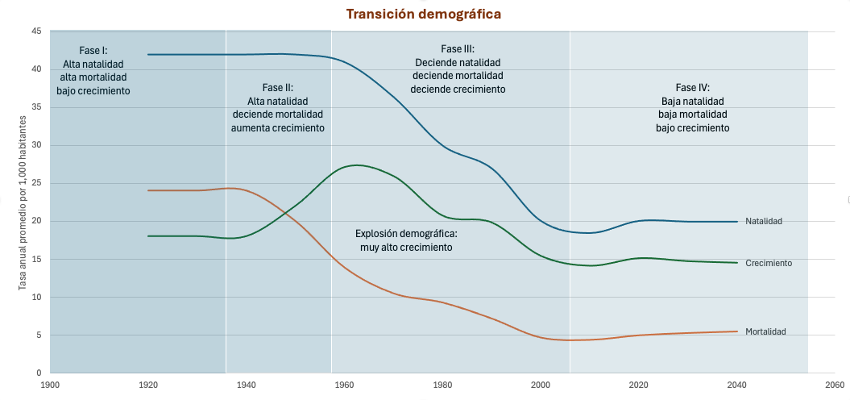

Detrás de este comportamiento de la estructura de la población está la transición demográfica, que puede considerarse la más grande transformación que haya vivido la sociedad colombiana en su historia debido a sus profundas implicaciones. La gráfica de transición demográfica de Colombia muestra cómo el país ha pasado de un patrón de alta natalidad y mortalidad, a uno de bajas tasas en ambas categorías, reflejando las profundas transformaciones sociales y económicas. La rápida disminución de la mortalidad, impulsada por avances tecnológicos y mejoras en salud pública, seguida por un descenso acelerado de la natalidad debido a la revolución de los métodos de control natal, ha llevado a una explosión demográfica seguida de una estabilización.

Este proceso, aunque vivido a diferentes ritmos por distintas sociedades, es un testimonio de la capacidad de adaptación y cambio de la humanidad frente a las condiciones de vida y las innovaciones tecnológicas.

La gráfica siguiente muestra la transición demográfica de Colombia e ilustra de manera clara y detallada las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento poblacional anual por cada 1,000 habitantes. Estas tasas han cambiado significativamente a lo largo del tiempo, reflejando las diferentes fases de la transición demográfica por las que ha pasado el país.

Elaboración propia a partir de datos de www.dataum.com.co

En la primera fase de la transición demográfica (aprox. hasta 1940), tanto la natalidad como la mortalidad son altas y estables, con tasas alrededor de 40 por 1,000 habitantes. Esta fase representa un patrón natural de la humanidad que se ha mantenido durante milenios, donde las altas tasas de nacimientos son contrarrestadas por altas tasas de mortalidad, resultando en un bajo crecimiento poblacional. Este período se caracteriza por una alta mortalidad infantil y una esperanza de vida relativamente corta.

La segunda fase de la transición se caracteriza por un descenso rápido de la mortalidad, comenzando alrededor de 1940. Este cambio se debe principalmente a la introducción de tecnologías de salud, como las vacunas, y la generalización de prácticas como la higiene y el acceso al agua potable. Estas mejoras permitieron una reducción drástica de la mortalidad por enfermedades prevenibles en pocas décadas. Mientras tanto, la natalidad sigue siendo alta, lo que lleva a un aumento significativo del crecimiento poblacional. Este período marca el inicio de la transición demográfica en Colombia, donde la mortalidad disminuye rápidamente mientras la natalidad se mantiene elevada.

El descenso de la natalidad, que comienza de manera más pronunciada alrededor de 1980, también es acelerado debido a la introducción de métodos de control natal. Estos métodos constituyeron una verdadera revolución, permitiendo a las familias tener un mayor control sobre el número de hijos y el espaciamiento entre nacimientos. La caída de la natalidad junto con la disminución continua de la mortalidad lleva a la tercera fase de la transición demográfica, donde ambas tasas empiezan a converger.

Durante la fase de explosión demográfica, Colombia experimenta dos olas de crecimiento. La primera ola ocurre cuando la natalidad es muy alta y la mortalidad, especialmente la infantil, desciende significativamente gracias a los avances en salud pública. Este periodo, que va aproximadamente de 1960 a 1980, se caracteriza por un rápido aumento de la población. La segunda ola se produce cuando las personas nacidas durante el primer auge de nacimientos alcanzan su edad reproductiva. Aunque las tasas de fecundidad son menores, la base de población es más amplia, resultando en un número absoluto de nacimientos todavía alto. Esta doble ola de crecimiento resalta la complejidad y el impacto de la transición demográfica en la estructura de la población.

Hacia la fase final de la transición, que se proyecta más allá de esta década, tanto la natalidad como la mortalidad se estabilizan en niveles bajos, llevando a un bajo crecimiento poblacional. Este equilibrio indica una estabilización de la pirámide poblacional, donde la tasa de crecimiento natural se acerca a cero. Este fenómeno de transición demográfica es universal, vivido por todas las sociedades, pero con ritmos diferentes. Mientras que Europa experimentó esta transición a lo largo de dos siglos, Colombia la ha vivido en tan solo cuatro décadas, evidenciando la velocidad y magnitud de los cambios demográficos en el país.

La transición demográfica en Colombia ha desencadenado transformaciones profundas en la sociedad, especialmente en el rol reproductivo de la mujer. Antes de esta transición, la tasa de fecundidad en el país estaba por encima de seis partos por mujer a lo largo de su vida. Sin embargo, la posibilidad de tener el poder y control sobre la fertilidad ha sido un cambio trascendental. La introducción de métodos de control natal ha permitido a las mujeres decidir sobre su maternidad, marcando un antes y un después en la estructura social.

Esta capacidad de elección ha sido fundamental para el inicio de la liberación femenina, aunque este concepto aún no se ha materializado completamente en la realidad y muchas mujeres continúan siendo afectadas por los estereotipos de género, que continúan asignándoles principalmente roles de reproducción y cuidado, así como por una mayor carga laboral como consecuencia del trabajo doméstico no remunerado. La autonomía reproductiva ha permitido a las mujeres acceder a nuevas oportunidades educativas y laborales, más allá del hogar, transformando su rol en la sociedad.

El descenso de la fecundidad no solo ha impactado a las mujeres, sino también a la estructura familiar. Con menos hijos, las familias pueden dedicar más recursos a la educación y el bienestar de cada niño, mejorando sus oportunidades de desarrollo. Sin embargo, este cambio también trae consigo nuevos retos emocionales y psicológicos. La reducción de la mortalidad infantil, que pasó de 150 muertes por cada mil niños antes de los cinco años en 1950 a solo 16 en la actualidad, ha disminuido el trauma asociado a la pérdida de hijos, un dolor que muchas familias solían enfrentar regularmente.

El rol productivo de la mujer en la sociedad ha emergido con fuerza, impactando todos los ámbitos de la vida. Las mujeres ahora tienen mayor acceso a la educación y al mercado laboral, lo que les ha otorgado niveles de independencia económica previamente inimaginables. Esta independencia económica no solo ha empoderado a las mujeres, sino que también ha redefinido los roles tradicionales de género. Los hombres, que históricamente habían sido vistos como los proveedores y responsables del rol productivo, ahora comparten estas responsabilidades con las mujeres. Esta redefinición de roles ha impulsado un marco de equidad de género, aunque aún queda mucho por recorrer para alcanzar en la práctica dicha equidad.

La estructura y el tamaño de la familia tradicional han cambiado notablemente. Las familias son ahora más pequeñas y las responsabilidades se comparten de manera más equitativa entre hombres y mujeres. Estos cambios han alterado los procesos de socialización y educación, que ahora se desarrollan en un entorno de mayor equidad de género y con nuevas dimensiones que las familias tradicionales no conocieron. La participación activa de la mujer en la vida económica y social ha llevado a una reconfiguración de los roles dentro del hogar, promoviendo un modelo de familia más inclusivo y equitativo.

Estos cambios también tienen profundas implicaciones en la cultura y las tradiciones. La cultura tradicional, que valoraba a las familias numerosas y asignaba roles específicos a hombres y mujeres, está siendo reemplazada por una cultura que valora la igualdad, la educación y el desarrollo personal. Esta transformación cultural es esencial para comprender el nuevo papel de la mujer en la sociedad y la evolución hacia una sociedad postransición.

Es crucial entender que esta transición demográfica aún no ha concluido. Aunque las gráficas muestran un promedio para toda Colombia, existen grandes diferencias regionales y sociales. Algunas regiones y grupos sociales todavía se encuentran en fases tempranas de la transición demográfica, mientras que otras están avanzadas en este proceso. Por lo tanto, es necesario continuar evaluando y comprendiendo estos cambios para desarrollar políticas y estrategias que promuevan un desarrollo equitativo y sostenible en todo el país.

En conclusión, la transición demográfica en Colombia ha cambiado profundamente la estructura familiar, los roles de género, la vida de las mujeres y la sociedad en general. La reducción de la fecundidad y el control sobre la fertilidad han permitido a algunas mujeres acceder a nuevas oportunidades y lograr una mayor independencia económica. Estos cambios han redefinido los roles tradicionales, promoviendo una mayor equidad de género (sin decir que se haya alcanzado el escenario ideal) y transformando la cultura y las tradiciones. Sin embargo, este proceso aún está en curso, y es fundamental seguir trabajando para comprender y abordar las diferencias regionales y sociales para construir una sociedad más justa e inclusiva en la era postransición.